距离我的毕业典礼已经不到 100 天了。今天终于有点时间来整理一下最近的内心想法。这些想法很杂乱——难以组织,也很难引起共鸣——这也是我为什么不常说出来,而选择写下来。我会尽量让它们更有条理一些,不过,谁在意呢,哈哈。

MBTI

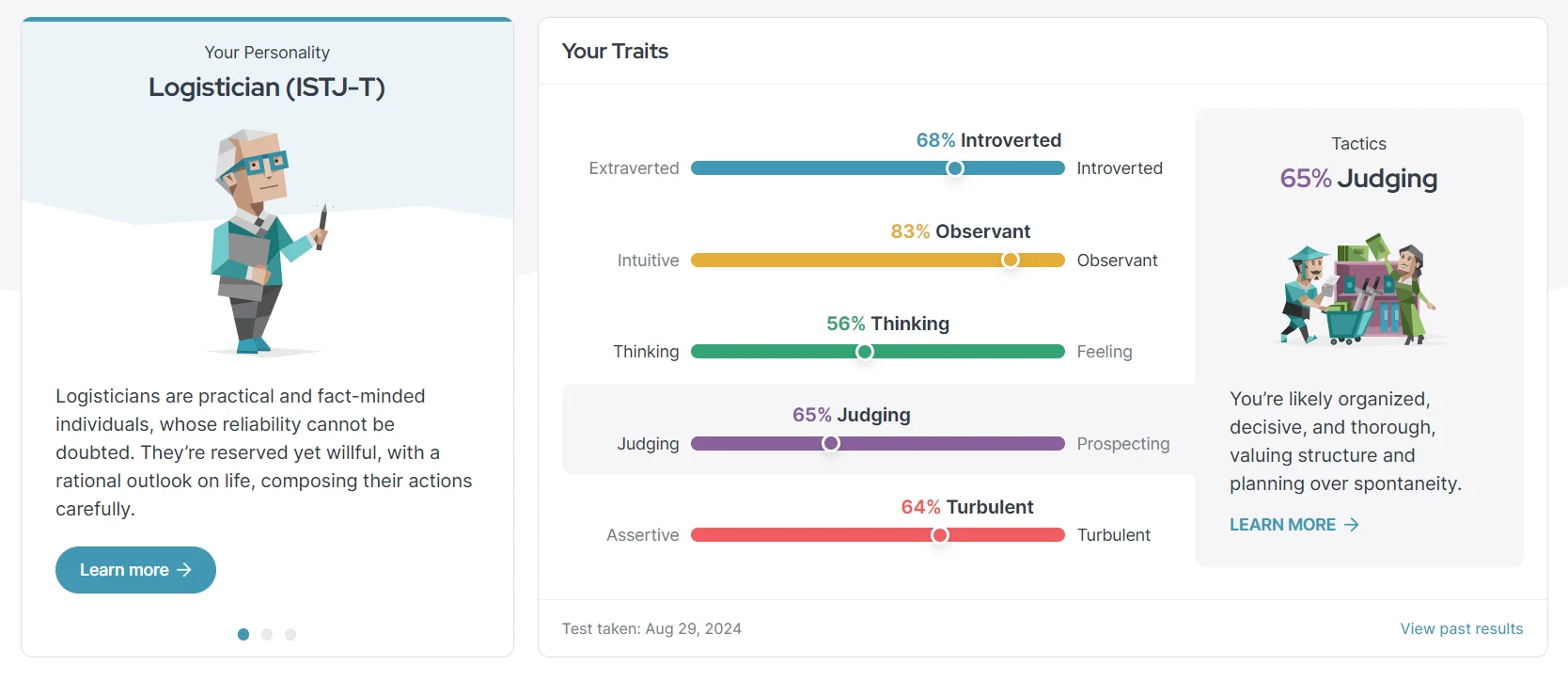

最近一位朋友向我介绍了 MBTI 测试,我也很久没做过这种测试了。我并不是性格测试的狂热爱好者,因为我相信每个人都是独特的,不该被标签化。但它确实能提供一些有趣的洞察,帮助我们更好地了解自己。

这个测试结果引发了我一些反思。正如它所指出的,我倾向于尊重和遵循过去的经验,并将其应用于新的情境中。虽然被验证过的方法通常有效,但它们也会限制新的可能性,让人过度依赖自己的舒适区。尤其是在经验不足的情况下,那些我以为是知识的东西,其实可能只是偏见。就像机器学习一样,如果训练数据集太小,是无法构建出好的模型的。

第二个建议是重新定义“完美”。在工程领域里,完美主义是有害的,最知名的例子就是 过早优化(premature optimization)。在现实世界里,交付一个 MVP(最小可行产品)远比一个打磨过度却可能早已过时、甚至无意义的产品更有价值。这些不必要或不理性的需求最终会变成对团队和我自己的压力。想成为一名合格的工程师,我需要具备工程师的思维方式:持续优化、保持灵活、快速且可预测地交付成果。

最后一个建议是,停止自责。我第一年刚入学的时候,有个朋友经常提醒我“别总是抱怨”。今年他没再说了,大概是因为我也的确有所改善了。不过自责的情绪仍然存在。这是种固定的思维模式,不可能一下子扭转。它的负面影响很大,严重时会打击我的信心,让我放弃本可能属于自己的机会。如果我还无法完全停止自责,至少要学会原谅自己。我从未向朋友们表达过这些想法,因为我一直想在他们面前保持一个比较积极的形象。

我为什么不能坦率表达自己的真实情绪?我到底在怕什么?我也不知道。

告别

另一个朋友曾经告诉我:“没有人能永远陪伴你,你将花大部分时间和自己相处。”这并不是我第一次听到这句话,但它这次引发了新的思考。我本身并不是一个很主动的人,不太会主动联系朋友,所以很多关系往往都只维系在某个阶段。换句话说,我并不懂得如何维护人际关系,无论是友情还是感情。我总是在告别的时候感到难过,尤其是现在快毕业了。我意识到,我对身边这些朋友产生了很深的依赖——就像我在人生的每个阶段都会对当时的朋友产生依赖一样。尽管我知道自己最终会适应并结交新朋友,但这一刻仍然很难熬。

这也是为什么学会独处非常重要。当然,我依然需要好朋友,但我不想再在情感上依赖他们。在我看来,这种依赖的最根本原因是,我还没学会如何享受一个人的快乐,特别是在独处时体验到真正的喜悦。这种缺乏“自我愉悦”的能力与我天生内向的性格产生了冲突。为了建立更稳定的情绪基础,我需要:

- 在舒适区之外寻找新的兴趣

- 提前在心理上为离别做准备

我真诚地祝福我的朋友们一切都好,即使我们已经很久没联系了。

松弛但有节奏的日程安排

我过去常常假装自己很努力,以此来缓解焦虑。于是,在前三个学期里,我大幅减少了娱乐活动的频率。虽然现在有所调整,但焦虑仍然存在。回头看,当初“省下”的那些娱乐时间其实毫无意义,因为它们并没有带来任何有价值的产出。我只是无意识地用娱乐来逃避自责。现在我才意识到,其实是我的大脑在悄悄地抵抗我的“命令”。

或许我真正需要的,是一个“松弛但有结构”的日程。

这个日程的目的是帮助我在工作与休息之间找到平衡,确保所有事务(包括截止时间)都能有序推进。“松弛”并不意味着“懒惰”,相反,它代表一种长期的思维方式和灵活的执行力。与其关注投入了多少时间,不如关注实际产出的内容。有了 ChatGPT 和其他 AI 工具的辅助,我可以更好地做出预估与计划,随着经验的积累也能更灵活地调整节奏。

致谢

我不知道你是谁,但谢谢你读到了这里。如果你对这篇文章、这个网站、或者对我这个人有任何想法,请随意留言。